Dr. Seyran Bostancı arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) in Berlin. Dort ist sie für die wissenschaftliche Begleitung der „Demokratie leben!“-Projekte zum Thema Vielfalt zuständig. Zudem forscht sie zu institutionellem Rassismus in Kitas im Rahmen des Nationalen Diskriminierungs- und Rassismusmonitors (NaDiRa) und arbeitet als Referentin für vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung bei der Fachstelle Kinderwelten, die Kitas auf dem Weg zu einer inklusiven Organisationsentwicklung begleitet.

Dr. Seyran Bostancı, warum widmen Sie sich in Ihrer Forschung Themen wie Rassismus, Diversität, Migration und Inklusion?

Durch mein Praktikum bei der Fachstelle Kinderwelten begann ich, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. In meiner Schulzeit oder in meinem Bachelorstudium der Sozialwissenschaften wurden diese Themen nie behandelt. Es war für mich aufwühlend, zu verstehen, dass es für dieses Bauchgefühl und Unbehagen, was ich während meiner Ausbildung oft hatte, Konzepte und Begriffe gibt.

Die Fachstelle Kinderwelten beschäftigt sich mit Diskriminierungsverhältnissen im Kitabereich. Das hat mich begeistert und ich hatte die romantische Vorstellung, dass eine Veränderung im Kitabereich gesamtgesellschaftliche Synergieeffekte haben könnte.

Beim Thema Rassismus denken viele Menschen, dass es ausschließlich um Vorurteile oder Diskriminierung gehe. Wie definieren Sie Rassismus?

Ich begreife Rassismus nicht nur auf der Ebene der individuellen Vorurteile. Ich verstehe Rassismus vielmehr als gesellschaftliches Strukturprinzip, das dazu führt, dass Menschen, die aufgrund von Rassismus benachteiligt werden, der Zugang zu gesellschaftlich relevanten Ressourcen wie Bildung, Arbeitsmarkt oder Gesundheit erschwert oder sogar verwehrt wird. Rassismus kann sich durch Normalitätsvorstellungen, Routinen und Verfahrensweisen auch innerhalb von Organisationen einschreiben, sich institutionell verankern und so zu einem Alltagsphänomen werden.

Kaum Vermittlung interkultureller Kompetenzen in der Erzieher*innenausbildung

In Deutschland besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz. Allerdings gibt es viel zu wenig Kitaplätze. Spielt bei der Vergabe von Kitaplätzen Rassismus eine Rolle?

Es gibt Studien, die Segregationsprozesse beleuchten. Bisher wurde jedoch oft der Fokus auf die elterlichen Wahlentscheidungen gelegt. Es wurde also argumentiert, dass migrantische Familien ihre Kinder entweder zu spät anmelden oder vielleicht gar nicht den Wunsch haben. Interessanterweise wurde in den bisherigen Studien kaum untersucht, wie sich Rassismus in diesen Zugangsprozessen einschreibt.

Genau dazu forsche ich gerade mit meinem Kollegen Benedikt Wirth. Wir befinden uns allerdings erst in der Erhebungsphase. Auf Basis des bisherigen Forschungsstandes lässt sich aber bereits sagen, dass es Hinweise darauf gibt. Statistisch wird deutlich, dass Kinder mit Migrationshintergrund seltener in Kitas anzutreffen sind, vor allem bei den unter Dreijährigen. Gleichzeitig ist der Betreuungswunsch dieser Familien höher als die Anzahl der tatsächlich vergebenen Kitaplätze.

Inwiefern werden bei der Ausbildung von Erzieher*innen interkulturelle Kompetenzen vermittelt und Rassismus thematisiert?

Viel zu wenig! Ich gebe Fort- und Weiterbildungen für pädagogische Fachkräfte. Da stelle ich immer wieder fest, dass sie kaum professionelle Kompetenzen im Umgang mit Vielfalt und Diskriminierung haben. Viele wissen nicht, wie sie mit Beschwerden umgehen sollen.

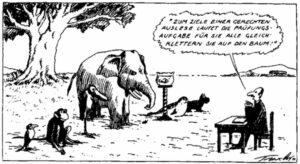

Meine Studie hat ergeben, dass Familien, die sich wegen rassistischer Diskriminierungserfahrungen beschweren, Glück haben müssen, an eine pädagogische Fachkraft zu geraten, die das Thema für wichtig erachtet und dem nachgehen möchte. Es gibt leider keine etablierten Beschwerdeverfahren. Der Umgang mit Migration und Vielfalt müsste eigentlich in der Ausbildung als Querschnittsthema gedacht werden, das ist bislang aber nicht der Fall. Es bleibt ein Sonderthema und deshalb empfinden es wahrscheinlich viele pädagogische Fachkräfte als zusätzliche Aufgabe, sich damt auseinandersetzen zu müssen.

„Vor allem mit der jüngeren Generation, die jetzt in die Kitas einsteigt, verändert sich der Diskurs allmählich“

Neben Ihrer Arbeit als Wissenschaftlerin sind Sie seit 2010 Praxisberaterin und Coachin für Diversity und Inklusionsprozesse in frühkindlichen Bildungseinrichtungen tätig. Lassen sich pädagogische Fachkräfte darauf ein, sich kritisch zu reflektieren?

Natürlich gibt es manchmal ein Irritationsmoment bei den pädagogischen Fachkräften: Auf der einen Seite ist das dieses Selbstverständnis, ein guter Mensch zu sein und das Beste für die Kinder zu wollen, auf der anderen Seite müssen sie sich plötzlich ihrer eigenen Prägung durch Vorurteile und rassistisches Wissen bewusst werden. Das kann Unbehagen auslösen, das sich gelegentlich in Form von Widerständen äußert.

Pädagogische Fachkräfte sind zudem oft der Ansicht, dass sie alle Kinder gleich behandeln und es für sie keine Rolle spielt, wie jemand aussieht. Es kommt jedoch nicht auf ihre persönliche Meinung an. Kinder werden aufgrund ihres Aussehens und ihrer gesellschaftlichen Positionierung gesamtgesellschaftlich unterschiedlich bewertet und dadurch auch benachteiligt. Das aufzubrechen, ist nicht immer einfach, aber es gelingt zunehmend. Vor allem mit der jüngeren Generation, die jetzt in die Kitas einsteigt, verändert sich der Diskurs allmählich.

Warum Vielfalt in Kitas sichtbar sein muss

Wieso ist es wichtig, diversitätsbewusste Bücher und Spielsachen in Kitas zu verwenden?

Das ist vor allem für die Identitätsentwicklung der Kinder von großer Bedeutung. Aus der Lerntheorie wissen wir, dass Lernprozesse dann besonders gut in Gang gesetzt werden, wenn sich Kinder wohl fühlen und sich in ihrer Identität widergespiegelt sehen. Erhalten Kinder dagegen immer wieder die Botschaft, dass sie nicht „normal“ sind, nicht dazugehören und in Spielmaterialien oder Büchern nicht dargestellt werden, dann entwickeln sie ein Gefühl der Nichtzugehörigkeit – das hemmt Lernprozesse.

Können sich Kleinkinder bereits rassistisch äußern?

In der Praxis ist zu beobachten, dass Kinder rassistische Wissen, das sie umgibt, in Interaktionen und bei der Durchsetzung ihrer Spielinteressen durchaus anwenden und auch Abneigungen gegenüber bestimmten sozialen Gruppen zeigen. Kinder können Vorformen von Vorurteilen haben. Das mag positiv klingen, weil es sich um Vorformen und nicht um manifeste Urteile handelt.

Umso wichtiger ist es jedoch, dass pädagogische Fachkräfte intervenieren und auf die Unzulässigkeit von Diskriminierung hinweisen. Bei Kleinkindern kann Rassismus noch dekonstruiert werden. Erwachsenen fällt das Verlernen weitaus schwieriger.

„Kinder können Vorformen von Vorurteilen haben“

Welche weiteren Tipps geben Sie Erzieher*innen mit auf den Weg?

Es gibt keine Checkliste, aber es hilft, sich immer wieder in einen Prozess der Selbstreflexion zu begeben. Dieser ganze Prozess ist als lebenslange Reise zu verstehen, die nie endet, weil sich Gruppen, Eltern- und Familienschaften verändern. Das, was man vielleicht einmal als gutes Verfahren oder pädagogische Methode etabliert hat, ist bei der nächsten Gruppe möglicherweise nicht mehr fruchtbar.

Deswegen ist es wichtig, für sich selbst und im Team regelmäßig Räume zu schaffen, um in diese kritische Selbstreflexion zu kommen. Eine Leitungskraft, die diese Themen andauernd auf die Tagesordnung setzt und das Team dazu anregt, die eigene Praxis kritisch zu hinterfragen, hat eine hohe Wirkungskraft.

Wie Eltern Rassismus in der Kita begegnen

Sie haben kürzlich eine qualitative Pilotstudie zum Umgang mit institutionellem Rassismus in Berliner Kitas durchgeführt und hierfür 16 Eltern interviewt. Welche Rassismuserfahrungen haben diese gemacht?

Klassische Beispiele sind die Nicht-Repräsentation in den Spielmaterialien, das Singen von rassistisch konnotierten Liedern oder das Etikettieren von Kindern. Eltern haben unterschiedliche Strategien, um Rassismus in der Kita zu thematisieren.

Wie sehen diese Strategien aus?

Eine Strategie ist das sogenannte „Hacking“: Weil Familien antizipieren, dass Rassismus vorkommen könnte, versuchen sie die Diskriminierung zu umgehen. Zum Beispiel wird die Herkunft bei der Kitaanmeldung verschwiegen. Andere wiederum setzen auf Intervention.

Oft sind Eltern jedoch nicht in der Lage, Veränderungsprozesse anzustoßen, da ihre Beschwerden zum Teil blockiert oder nicht ernst genommen werden. Die Familien versuchen dann eher, außerhalb der Kita ihre Kinder zu stärken, um eine Art Schadensbegrenzung zu betreiben. Manche Familien spielen Diskriminierungserfahrungen in der Kita auch herunter, weil sie befürchten, dass die Beziehung zwischen der pädagogischen Fachkraft und ihrem Kind Schaden nehmen könnte. Es besteht ja ein Abhängigkeitsverhältnis.

Es kommt vor, dass Familien sich von Beginn an nicht trauen, etwas zu sagen, aus Angst, als nervige Eltern abgestempelt zu werden und den Kitaplatz zu gefährden. Die vielleicht logischste Strategie ist die Exit-Strategie, also das Kind abzumelden. Allerdings geschieht das selten, zum einen aufgrund des Mangels an Kitaplätzen und zum anderen aufgrund der Ungewissheit, ob es in einer anderen Kita besser laufen würde.

„Diskriminierungserfahrungen werden zum Teil von den pädagogischen Fachkräften heruntergespielt“

Wie reagieren Kitas auf Beschwerden von Seiten der Eltern?

Diskriminierungserfahrungen werden zum Teil von den pädagogischen Fachkräften heruntergespielt. Um zu zeigen, dass sie Vielfalt feiern, weisen manche darauf hin, dass sie mit den Kindern Lieder wie „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ singen, was an sich schon rassistisch ist. Nicht selten werden die verschiedenen Diskriminierungsdimensionen auch gegeneinander ausgespielt – man wolle sich beispielsweise auf das Thema Gender konzentrieren und habe keine Zeit für das Thema Rassismus. Die krasseste Strategie bei Beschwerden von Eltern ist die Kündigung seitens der Kita mit der Begründung, das Vertrauensverhältnis sei gestört.

Warum gibt es bisher so wenig Forschung zu dem Themengebiet Rassismus in Kitas?

Zum einen aufgrund der Vorstellung, junge Kinder hätten mit dem Thema Rassismus nichts am Hut, und zum anderen kommt hier der Adultismus – also das ungleiche Machtverhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern – zum Tragen. Das konnte man verstärkt während der Corona-Pandemie beobachten. Wenn es um das Bildungssystem ging, dann stand immer nur die Schule im Fokus. Der Kitabereich wird leider häufig vernachlässigt.

Mehr zu unserem Fokusthema Bildungsgerechtigkeit erfährst du im zu.flucht-Podcast, in unserer neuen Printausgabe „Was weiß ich?“ und in unserem zu.flucht-Newsletter!