Ein altes Fabrikgebäude mit hohen Decken und guter Akustik im Hamburger Stadtteil Ottensen. Etwa 150 Menschen haben sich im Hauptsitz des Carlsen Verlags versammelt, um gemeinsam die Veröffentlichung des Buches „Ahmadjan und der Wiedehopf“ zu feiern. Neben ersten Einblicken in das Buch erwarten sie afghanische Musik mit Sitar, einem Saiteninstrument, und Gesang. Gegen den Hunger gibt es verschiedene afghanische Kleinigkeiten – und Butterkuchen. Matthias Heller vom NDR moderiert.

Die Graphic Novel handelt vom Leben des Vaters Ahmadjan, geboren im Pandschir-Tal in Afghanistan, dem Tal der fünf Löwen. Zuerst geht der junge Ahmadjan nach Kabul an ein Internat. In den 70ern, mit gerade einmal 19 Jahren, reiste er von Afghanistan nach Deutschland, um Künstler zu werden. „Ich brauchte damals kein Visum“, sagt der fast 70-Jährige und blickt in viele überraschte Gesichter im Publikum. „Das muss man sich mal vorstellen“, sagt er.

Die Machtübernahme der Taliban im August 2021 trifft die Familie Amini schwer. Der Vater verarbeitet es künstlerisch, will mit einem Auto und einem Videoprojektor durch ganz Hamburg fahren und allen Menschen zeigen, was in seinem Land passiert. Maren stoppt ihn. „Ich wollte eigentlich nur, dass du aufhörst, diese Videos zu gucken“, beschreibt sie die Situation vor drei Jahren mit schwerer Stimme.

Wie das Buch entstand

Das ist der Auftakt für ihre gemeinsame Arbeit am Buch. Das Vater-Tochter-Duo will den Leser*innen das Land näher bringen, das viele Deutsche nur aus den Nachrichten kennen. Doch nicht nur das: „Mit dem Buch zeigen wir unsere Solidarität mit den Künstlern aus Afghanistan, die ihre Kunst nicht zeigen können“, fügt Maren hinzu. Diese Freiheit wurde den Menschen vor Ort genommen. Maren selbst war noch nie in Afghanistan. Ein Flugticket habe sie vor vielen Jahren storniert, weil sie ein „Angsthase“ sei. Ob sie nochmal die Chance bekommen wird, das Land ihres Vaters kennenzulernen, ist heute ungewiss.

Die Arbeit am Buch beginnt damit, dass Maren sich an alte Anekdoten ihres Vaters erinnert und Fragen stellt. „Komm, ich erzähl´ dir alles“, habe Ahmadjan daraufhin gesagt. Als sich Vater und Tochter das erste Mal zusammensetzen, treffen sie sich um neun Uhr morgens. Bis Ahmadjan seine Erzählung beendet, ist es 18 Uhr. Zeit und Raum um sich herum hätten sie völlig vergessen, auch nicht zu Mittag gegessen. Die Zusammenarbeit sei sehr harmonisch gewesen. „Wir haben nicht gestritten“, sagt Maren. Einmal die Woche treffen sich die beiden, um entstandenes Material zu besprechen und Neues zu planen.

Ihre Zeichnungen hält Maren bewusst reduziert, damit Leser*innen sich darin wiedererkennen können. „Mit dem Buch will ich die innere Welt zeigen“, sagt sie. Die Gemeinsamkeiten der Gefühlswelten aller Menschen sollen dadurch sichtbar gemacht werden. Das gelingt ihr, findet auch Moderator Matthias Heller.

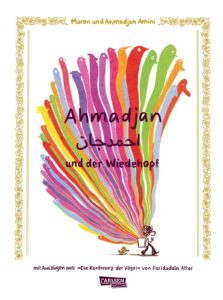

Welche Zeichnungen im Buch nun von Maren sind, welche von Ahmadjan, ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Vielleicht ist es nicht von Bedeutung. Vielleicht ist es auch nicht klar zu trennen. Das Titelbild, beschreibt Maren, haben sie in Zusammenarbeit entwickelt. Aus einer unter Ahmadjans Arm eingeklemmten Kunstmappe sprießen unzählige Farbstreifen, die meterhoch über ihn hinausragen und an deren Ende sich kleine Vogelköpfe bilden. Auch der Wiedehopf ist erkennbar, wenn man ganz genau hinsieht.

Früher schenkte Maren den Bildern ihres Vaters nicht viel Aufmerksamkeit. Sie hingen eben im Hintergrund. Als sie älter wurde, entwickelte sie Interesse an der Herkunft des Vaters, ihren eigenen Wurzeln. Maren fing an, Farsi zu lernen. Als erstes Projekt übersetzten ihr Vater und sie das Lied „Dile Aadam“ auf Deutsch. „Das Herz des Menschen“ ist ein Gedicht des afghanischen Poeten Sakhi Rahi.

Das Symbol des Vogels

Einen roten Faden durch das Buch ziehen Maren und Ahmadjan anhand der „Konferenz der Vögel“, einer persischen Gedichtesammlung aus dem 12. Jahrhundert von Fariduddin Attar. Zeitlos findet Maren die Erzählung. In der „Konferenz der Vögel“ suchen die Vögel über sieben Täler hinweg nach ihrem König Simurgh, der sie aus dem Elend herausführen soll. Die Welt der Vögel ist erfüllt von Kriegen, Unruhen, Naturkatastrophen, Armut.

Ahmadjans Lebensweg wird parallel dazu über sieben Täler hinweg beschrieben. Im Buch begegnen dem Vater verschiedene Vögel, die ihn begleiten. Durchgehend an seiner Seite ist der Wiedehopf. Dieser sei ein „Symbol für ein Sehnsuchtsgefühl“, erklärt Maren. Und: „Der Wiedehopf treibt meinen Vater an, motiviert ihn, weiterzumachen, weiterzugehen.“ Die Idee, das Buch anhand der „Konferenz der Vögel“ auszurichten, kam Maren durch die aktuellen Arbeiten des Vaters, die mit den eröffnenden Worten im Buch beschrieben werden: „Papa hat 1000 Vögel gemalt, denn die Welt gerät aus den Fugen.“

„Papa“, so nennt Maren ihren Vater über den Abend hinweg, wenn sie ihn anspricht. Ihre Stimme ist warm.

Was der Höhepunkt der Arbeit am gemeinsamen Buch gewesen sei, fragt eine Person aus dem Publikum. „Die Kommunikation mit meiner Tochter“, sagt Ahmadjan. „Der heutige Abend“, ergänzt Maren. Damit unterstreichen beide eine Herzlichkeit, die man schon beim Ankommen im Raum spüren konnte. Genauso wie in den vielen Umarmungen der Anwesenden und in Marens Antworten. Diese sind oft einsilbig, fast gedankenverloren. Nur bei den Dankesbekundungen fallen ihr immer noch mehr Menschen ein, die erwähnenswert sind. Dann sagt sie: „Wenn ihr wollt, singe ich für euch.“ Und bevor eine Rückmeldung aus dem Publikum kommen kann, ertönt die erste Silbe von „Dile Aadam“, a cappella, mit klarer Stimme und ohne einen Funken von Nervosität vorgetragen. Mit geschlossenen Augen meint man, das Tal der fünf Löwen sehen zu können.